横断幕がつなぐ応援の熱意と連帯感スポーツ会場に広がる心のメッセージ

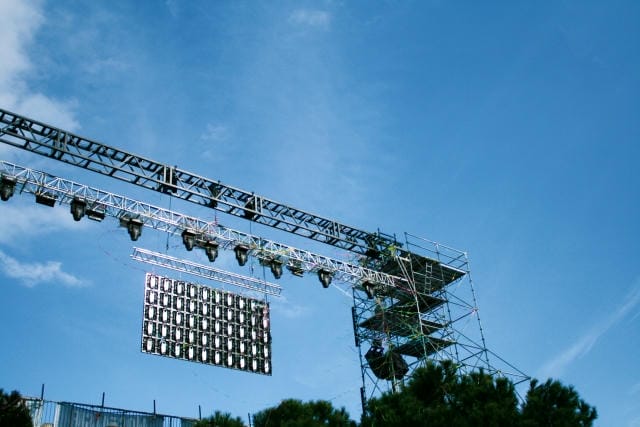

スポーツの競技会場やイベントなどで目にする掲示物の中でも、横長の布に文字や図を大きく描いたものは強い印象を残す。特にスポーツの分野では応援の象徴として横断幕が用いられることが多く、選手やチーム、時には大会自体を盛り上げる重要な役割を果たしている。観客席の高い位置やフェンス、柵などに設置された横断幕は、その場にいる多くの人の目に止まり、強烈なインパクトと視覚的なメッセージ性を持っている。スポーツイベントにおける応援の文化は、日本でも非常に根強く、横断幕の使用も幅広く行われている。特定の選手やチームを応援する横断幕は、サポーターや応援団の手によって工夫を凝らして制作されていることが多い。

例えばその色づかいやスローガンの選定には、その選手・チームのカラーや応援歌、モットーなどが取り入れられ、一糸乱れぬ一体感を醸し出している。また、デザイン面においても筆文字の力強さを生かしたものや、イラストを加えてより親しみやすい雰囲気に仕立てた例など、実に多様で個性的なものが見られる。しかし、単に目立てばよいというものではない。スタジアムの規定や大会運営側のルールに従い、サイズや設置場所、表現内容はしっかりと制限されている場合がある。公共性の高い場所では、他の観客の視界を妨げないよう配慮が必要になり、また公序良俗に反する言葉や他者への誹謗中傷が含まれる内容は当然認められない。

応援の意思を示しながらも、全ての観客や参加者が気持ちよく過ごせるようにマナーを守った使い方が定着しつつある。こうした点からも、スポーツ現場で使われる横断幕はただの装飾や広告ツールとは一線を画している。応援の気持ちを多くの人と分かち合うために、横断幕は集合的な意志表明の道具となる。一人では心細い声援も、同じメッセージやカラーを掲げることで多くの人が心を一つにし、迫力ある応援になる。これは競技場という閉じられた空間における連帯感を生み、選手やチームが持つ力以上のパフォーマンスを引き出すことに寄与している。

やがて選手側も、その横断幕に込められた応援メッセージを目にして励まされ、逆境のなかで諦めずに戦い抜く力となる場面もしばしば報告されている。加えて、横断幕には地域ごとの特色や文化が表れることも少なくない。標語やフレーズに方言が使われたり、地域伝統のモチーフや色使いが反映されたりすることで、単にスポーツの応援にとどまらず、ふるさとや地元への愛着を伝える手段にもなっている。応援する側と応援される側だけでなく、そこに集まった全員が特別な時間や空間を分かち合うための媒介として、横断幕が果たしている役割は大きい。実際の制作過程にも工夫が凝らされる。

大きな布地に文字や図を配置するためには入念な下書きや色分けが欠かせず、多くの場合は複数の人が手分けして作業にあたることになる。スポーツイベントごとに新しいスローガンや応援メッセージが追加されるケースもあるため、迅速ながらも丁寧な作業が求められる。一つ一つの横断幕にかけられた労力や情熱の大きさは計り知れないほどだ。完成した際には制作に携わった全員が達成感を味わい、イベント本番では自分たちの応援が会場全体に響き渡る様子に大きな感動を覚える。応援における横断幕の歴史や役割を振り返ると、スポーツシーンだけにとどまらない広がりが見えてくる。

特定の選手・団体を直接的に支えるだけでなく、会場全体を包み込むような一体感や、ファン同士をつなぐ絆も創出してきた。また、時代による規格の変化や材料、表現技術の発展によって、込める想いをより明確かつ効果的に打ち出せるようになってきたことも特筆に値する。スポーツ応援の場で、横断幕は単なる布の塊ではない。一文字一文字、色一つひとつに込められた想いが、観る人・戦う人の心を動かし、新たな感動を生み続けている。今後も、こうした道具が果たす役割は増え続け、スポーツ応援の現場で欠かせない存在となり続けるだろう。

スポーツイベントの会場でよく目にする横断幕は、大きな布に文字や図を描いたもので、選手やチームへの応援を象徴する存在です。その鮮やかな色づかいや力強いメッセージは、会場全体に強い印象を与え、観客の一体感や盛り上がりを生み出しています。特に日本では応援文化が根付いており、横断幕のデザインにも選手やチームのカラー、スローガン、モットーが工夫され、時には方言や地元モチーフも用いられて地域性や文化性も反映されています。一方で、スタジアムごとに設置場所や内容のルールが定められており、他の観客の迷惑にならないよう配慮し、誹謗中傷を避けるなどマナーを守った運用が重視されています。横断幕は、個々の声援を共有のメッセージとして可視化し、観客同士や選手との間に強い絆や連帯感をもたらします。

制作にも多くの労力と情熱が注がれており、その達成感もまた共同体験となっています。単なる装飾や広告の域を超え、横断幕は応援の心を繋ぐ重要な役割を果たしており、今後もスポーツ現場に欠かせない存在となり続けることでしょう。